从“等风来”到“等风去”,文化产业将享受“寒冬红利”丨专访合鲸资本合伙人霍中彦

原标题:从“等风来”到“等风去”,文化产业将享受“寒冬红利”丨专访合鲸资本合伙人霍中彦

作者/高庆秀

11月17日,在上海延安中路一座小洋楼里,合鲸资本的创始合伙人霍中彦正在分享这个冬天的一些观察和思考。这是今年合鲸年会的一个环节,来自北京、上海、广州、杭州各地的50多家项目创始人聚集在不到60平米的阁楼里,听得很专注。

“2018年VC市场募资金额同比下降70%-80%,但投资金额增加了100%,因此2019年才是真正没钱的一年;互联网用户不增长了,监管更严厉了……”

霍中彦在台上分享的一些坏消息是过去几个月来去杠杆等宏观形势下,VC圈进入所谓“资本寒冬”的表现。

事实上,就在几个月以前,合鲸资本的两位创始合伙人熊三木和霍中彦对宏观局面也有一些看不清。但后面一系列的调研、拜访,加上自己理性的思考发现,市场并没有消息中说得那么糟糕,尽管宏观环境在舆论上哀鸿遍野,但具体领域细看还是处处生机。因此,在讲完几条坏消息之后,台上又分享了一些好消息。

比如,政府开始在政策口径上纠偏,依然重视和鼓励民营经济;监管、市场正在逐渐找到各自的边界;还有文化产业反周期的避险属性,人群变迁带来的消费习惯变迁,新一代人群聚集的各类平台,部分人群回流三四线城市,给当地的消费升级带来新机会等等。

自从2015年机构化做投资以来,合鲸资本一直扎根与文化领域投资,他们对这个冬天又有怎样的观察和思考?又对创业公司有怎样的建议?

线下场景投资,从“等风来”到“等风去”

整个2017年,合鲸资本有不少的精力还是放在了线下场景上。看起来是踩准了线下这波风口,但跟机构自身的基因有很大关系,毕竟线下跟霍中彦此前的工作强相关。

以合鲸投资的文化零售项目马赛克为例,合鲸为什么会投资新型书店?

(马赛克书店)

其实早在10年前,霍中彦就开始研究诚品书店。当时他负责新华传媒(600825.SH)的战略投资部门,而全上海的新华书店都在新华传媒旗下。他一上任,就接到一个重要任务:出一份方案,探索让书店赚钱的可能。在当时看起来这是一件不可能的事情,穷究之下,他发现诚品做到了。

当时诚品书店已经亏损了15年,2008年左右刚开始盈利,它探索的新型文化零售模式给整个书店行业带来了巨大的冲击和启发。因此,霍中彦当时就提议引进专业商业地产人才来运营新华书店。

“有很多人总结和学习诚品的经验,但他们中的大多数只学到了空间设计,由此生出一批设计驱动型的产品,但新型书店本质上是新零售,要遵循零售规律,高坪效才是及格线,高颜值不是。”

基于以上认知,霍中彦在2017年遇到马赛克创始人郑奋、李少玉时就很关注。这个团队是有“大陆诚品”之称的方所的原骨干管理层,曾在很短的时间,把方所广州店的年销售额从3000万拉升到7000万,坪效过4万。经过半年多新产品的推演与讨论,合鲸给了马赛克第一笔种子资金。

(左二:合鲸资本合伙人霍中彦在投资机构与项目对接会上)

而进入2018年,霍中彦突然发现,似乎人人都在开书店,连机场的面馆里也摆上书架,放了一堆书做装饰品。“新书店这么重的线下业态也有一丝小风口的意思,看来这个业态要真正成长,得要‘等风去’了。”

在过去的一两年中,商场需要内容引流,因此给到书店等线下空间的租金很低,甚至是免租。“但那些没法将一楼人流量转化出与市场租金对应现金流的书店,可能依然是退回六楼甚至关门的命运,这样的情形早在十几年前已经被新华书店经历过一次了,历史可能还会重演,这就是‘等风去’。”霍中彦说。

基于这些对线下业态的认知,合鲸资本参与推动了一条的业务策略演进。

1条依托微信流量崛起,以内容电商成为微信生态创业公司的标杆。但从2016年合鲸内部就开始讨论并且基本确定的一件事情是,2017年微信公号的红利会见顶。

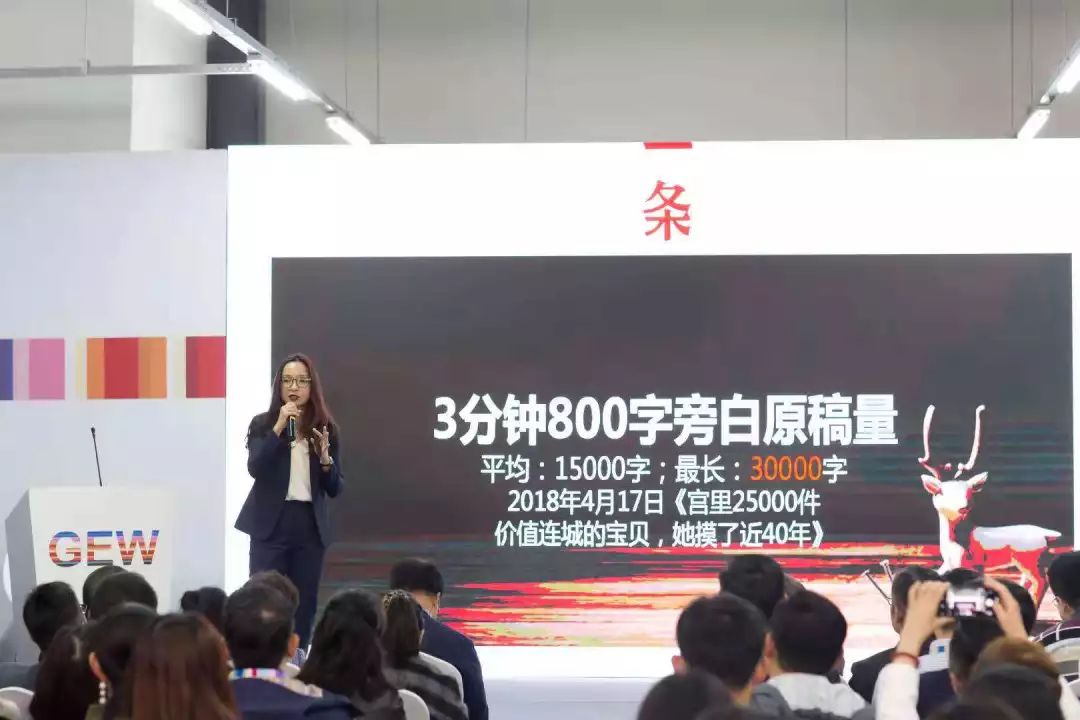

(一条合伙人在合鲸年会上)

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/8565.html